„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist!“ – diese Worte aus dem Talmud, einem der wichtigsten Bücher des Judentums, hallen im 21. Jahrhundert als Aufruf und als Warnung wider. Seit Jahrzehnten antwortet der deutsche Künstler Gunter Demnig mit seiner Kunst auf sie. Seine leise, aber beharrliche Arbeit ist ein Protest gegen das Vergessen, das versucht, die Gesichter, Stimmen und Schicksale der von den Nationalsozialisten Ermordeten auszulöschen. Vor den Häusern, in denen einst die Opfer des schrecklichen Regimes lebten, verlegte der Künstler besondere Pflastersteine in die Gehwege – kleine Messingtafeln mit den Namen der Verstorbenen. In Deutschland erhielt dieses Projekt den Namen „Stolpersteine“, das später in ganz Europa Unterstützung fand. Mehr dazu auf berlinyes.

Eine Erinnerung, die nicht vergessen lässt

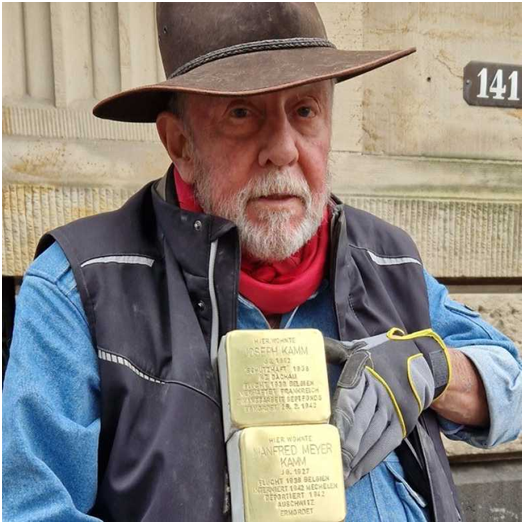

Die Geschichte des Projekts begann 1993, als der Absolvent der Berliner Universität der Künste, Gunter Demnig, die erste Tafel in der Oranienstraße, am Haus Nr. 158, verlegte. Darauf meißelte er die Inschrift: „Hier wohnte Lina Friedemann. Geboren 1875. Am 15.8.1942 nach Riga deportiert.“ Es folgten weitere – eine nach der anderen, wie Spuren auf der Straße, wie Schatten im Herzen. In den 2020er Jahren gab es bereits über 46.000 solcher Steine in 1.200 Städten und Gemeinden in Deutschland sowie in über 30 weiteren europäischen Ländern: Belgien, Frankreich, Norwegen, Polen, Tschechien, Ungarn, Kroatien. So wurden die Straßen Europas zu einem Weg der Erinnerung.

Die Stolpersteine in Berlin, Hamburg und anderen Städten sind nicht größer als eine Handfläche – 10 mal 10 Zentimeter, aber sie umfassen ein ganzes Universum. Sie sind in die Gehwege zwischen den Häusern oder in die Wände von Gebäuden eingelassen. Auf den Tafeln stehen nur wenige, zurückhaltende Zeilen darüber, dass an diesem Ort ein Mensch gelebt hat, sein Name, Nachname, Geburtsjahr, Deportationsdatum, Todesort. Manchmal steht unter dem Nachnamen nur ein einziges Wort – „ermordet“. Normalerweise konzentrieren sich die Holocaust-Denkmäler auf jüdische Schicksale, aber diese Stolpersteine in Berlin sind einzigartig. Denn sie erinnern an alle Opfer des Nationalsozialismus: Roma, Homosexuelle, Andersdenkende, Zeugen Jehovas, Menschen mit Behinderungen, Opfer der Euthanasie, politische Gefangene. An alle, die von der Todesmaschinerie vernichtet wurden, ist dies ein dezentrales Mosaik der Erinnerung.

Ein Projekt, das den Opfern ihre Stimme zurückgab

Touristen bemerken, dass allein die Oranienburger Straße entlangzugehen, sich anfühlt, als würde man über einen Friedhof gehen, aber ohne Kreuze und Zäune. An ihrer Stelle steht die Erinnerung, die in das Gewebe der Stadt selbst eingewoben ist. Die Aufträge für die Verlegung solcher Mini-Gedenkstätten kommen aus den verschiedensten Quellen. Am häufigsten sind es Angehörige, Nachbarn, Lehrer, Direktoren von Schulen, an denen die Verstorbenen lernten. Alle Anträge werden sorgfältig geprüft, denn die Geschichte jedes Namens muss belegt sein. Von der Idee bis zur Verlegung vergeht etwa ein halbes Jahr. Und erst dann erscheint ein weiterer Stolperstein als Beweis dafür, dass selbst in einem Stein das Herz der Erinnerung schlagen kann.

Das Projekt hat das Stadtbild Berlins verändert, denn Passanten schauen unwillkürlich nicht nach oben oder vor sich, sondern auf ihre Füße. Die meisten treten instinktiv über die Platte mit dem Namen, als wollten sie die Anwesenheit von jemandem nicht missachten. Unwillkürlich liest man, prägt sich den Namen ein und behält, selbst ohne anzuhalten, die Silhouette von jemandem im Gedächtnis: einer nach Riga deportierten Frau, eines in Treblinka ermordeten Kindes, eines alten Deutschen, auf den niemand mehr wartete.

Ein bemerkenswertes Projekt: Stimmen „dafür“ und „dagegen“

Für dieses Projekt erhielt Demnig Dutzende internationaler Auszeichnungen, darunter auch die höchste staatliche Auszeichnung Deutschlands – den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Aber selbst die Erinnerung ist nicht für alle gleichermaßen bequem. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, warnte davor, dass die Namen jüdischer Opfer, die auf dem Boden geschrieben stehen, mit Füßen getreten werden. Und das dürfe nicht sein. Genau wegen dieses Arguments wurden in München die „Stolpersteine“ auf öffentlichem Grund nicht genehmigt. Der Projektinitiator Demnig antwortete auf diesen Vorwurf, dass der Sinn darin bestehe, dass man sich bücken muss, um die Inschrift zu lesen. Daraus ergibt sich eine unwillkürliche Verbeugung vor den Verstorbenen, die alle Opfer verdient haben.

Häuser, die sich erinnern

Die Idee mit den Tafeln fand nicht nur auf dem Pflaster Unterstützung. An vielen Häusern wurden sie nach demselben Prinzip ebenfalls angebracht. Eine bekannte Installation in Berlin ist das „Verschwundene Haus“ (Missing House), das den Verlust noch deutlicher unterstreicht. In einer Straße, in der die Häuser aufgereiht sind, fällt plötzlich eine Leere auf, eine stille Lücke. Einst stand hier ein Haus. An den Wänden der benachbarten Gebäude sind Tafeln mit den Namen derer angebracht, die in dem zerstörten Haus wohnten. Ja, es wurde zerstört, aber die Stimmen der Bewohner sind geblieben. Und im Bayerischen Viertel gibt es Tafeln mit NS-Gesetzen, die an Laternenpfählen angebracht sind. Listen derer, die zum Tode verurteilt waren.

Der Schrei der Stille am Koppenplatz

Erwähnenswert ist auch eine weitere Installation im Herzen Berlins – am Koppenplatz. Es ist „Die verlassene Wohnung“ – ein Denkmal für die Vertreibung der Juden aus Berlin. Ein Tisch und zwei Stühle, von denen einer umgestoßen ist, als hätten die Bewohner das Haus in Eile verlassen, kaum dass sie ein Klopfen an der Tür gehört hatten. Hier ist die Zeit stehen geblieben, die Spur verloren, und das Leben hat sich in der Geschichte aufgelöst.

Am Rande der Installation sind Worte über diejenigen eingraviert, deren Namen in den Familienhäusern nicht mehr erklingen, deren Stimme für immer in den Wänden geblieben ist, die es nicht mehr gibt. Die Zeilen sind eine freie Übersetzung eines Gedichts aus dem Buch „In den Wohnungen des Todes“ der deutschen Schriftstellerin Nelly Sachs, einer Nobelpreisträgerin, die selbst zu den wenigen gehörte, denen die Flucht aus dem Dritten Reich gelang:

„O die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet für den Wirt, der manchmal Gast war. O ihr Finger, die ihr die Schwelle legtet wie ein Messer zwischen Leben und Tod. O ihr Schornsteine, durch die gemauerten Züge entwich der Staub Israels in die Luft!“

Dieses Denkmal ist den 55.000 Berliner Juden gewidmet, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 gezwungen waren, Berlin zu verlassen, das sie einst als ihre Heimat betrachteten. Nicht allen gelang die Flucht, für die meisten endete der Weg in den Todeslagern.

Ein Projekt, das die Wahrnehmung der Geschichte veränderte

Erinnerung ist nicht nur ein schmerzhafter, sondern auch ein verantwortungsvoller Prozess. Und wie die Geschichte des Nachkriegsdeutschlands zeigt, kann er sehr tiefgreifend sein. Der Professor der Universität Cambridge, Christopher Clark, Autor des Buches „Das eiserne Königreich“, schrieb in seinen Forschungen, dass das Dritte Reich unter Beteiligung hunderttausender deutscher Bürger Verbrechen begangen hat, die in ihrem Wesen und Ausmaß barbarisch waren. Seiner Meinung nach ist es äußerst bezeichnend, wie tief die deutsche Gesellschaft nach 1945 diese Schuld als Teil ihrer nationalen Identität angenommen hat.

Ein Zeichen dieser Transformation war sogar die Zurückhaltung bei der Zurschaustellung von Symbolik. Im heutigen Berlin erklingt die deutsche Hymne meist nur bei Fußballspielen oder staatlichen Feierlichkeiten. Aber vielleicht ein noch spürbarerer Indikator für den Wandel ist die Existenz einer jüdischen Gemeinde in Deutschland selbst, dem Land, das sich einst ihre Vernichtung zum Ziel gesetzt hatte. In den 2020er Jahren gibt es dort 118.000 Juden. Und fast täglich kehren neue Namen in den öffentlichen Raum zurück: in den Stolpersteinen auf den Gehwegen und an den Häusern.

Die Lektionen des Erinnerungspflasters

Der Umgang mit der eigenen Vergangenheit ist für viele Nationen ein schmerzhaftes Thema. Im heutigen Putin-Russland rufen die dunklen Seiten der Geschichte nicht nur keine Scham hervor, sondern werden teilweise zum Gegenstand des Stolzes. Unter Putins Führung sind im Land mehr als hundert Denkmäler für Stalin entstanden, der für die Völker der ehemaligen UdSSR lange Zeit ein Symbol für Repressionen, Terror und die Vernichtung von Millionen war. Mit einem solchen Umgang mit der Vergangenheit ließen die Konsequenzen nicht auf sich warten.

Deutschland hingegen, das im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege entfesselte, wählte einen völlig anderen Weg. Das Land hat Jahrzehnte für eine schmerzhafte, aber ehrliche Aufarbeitung der nationalen Katastrophe aufgewendet, um deren Wiederholung zu verhindern. Diese Arbeit an der historischen Schuld wurde zur Grundlage einer neuen demokratischen Gesellschaft, die die Erinnerung an die Opfer bewusst in das tägliche Leben integriert hat. Dank dieser Haltung hat sich Berlin – die einstige Hauptstadt des militaristischen Preußens und später des Dritten Reiches – in das größte Antikriegs-Mahnmal der Welt verwandelt. Nicht aus Bronze und Granit, sondern aus der Stille der Straßen, dem Pflaster, auf dem die „Stolpersteine“ glänzen, und aus den offenen Installationen im Stadtraum, die weder die Schuldigen noch die Gleichgültigen vergessen lassen.